| 你真的理解“因信称义”吗?(含音频) |

|---|

| ——解惑:雅各的因行为称义与保罗的因信称义有冲突吗?什么是神的义?…… |

| 2024/10/8 19:36:44 |

| 读者:10890 |

| ■王成定 |

|

为何要因信称义?

文/王成定 《生命季刊》第105期

本文音频由李慕溪弟兄朗读:

前言

“因信称义”这个教义是马丁·路德改教运动里的精髓,虽然大家都早已耳熟能详,但是对它的真正意义,却不一定有全盘的了解。一方面,这只是基督教重要的教义之一,它似乎简明易懂,又似乎与我们的文化背景格格不入,导致许多基督徒仍然是似懂非懂,或是语焉不详。但大部份的人是持着信而不疑的态度,轻描淡写地一笔带过;而另一方面,它起始于创世记的亚伯拉罕的故事,一直到新约时代的保罗写加拉太书时提出这个教义,他在罗马书更使用大量的篇幅加以阐释,这才将“因信称义”的真理解明,但是存在其中的复杂逻辑与深奥神学,却会叫人望而却步。

有鉴于此,笔者在此愿意将保罗所写的一些相关的论述加以整理,特提出个人的浅见供大家参考。

神的救赎计划完美

神所定的救赎计划是完美无瑕疵的。从旧约时代耶和华与亚伯拉罕所立的永约,直到新约时代主耶稣基督以祂自己的血所立的新约,都是一脉相承的,因为亚伯拉罕所遇到的耶和华,就是后来为了成就救赎的大功而道成肉身的主耶稣基督(注1)。不论是亚伯拉罕之约,或是基督以祂自己的血另立的新约,都完全是遵照圣父的旨意而立的,且立约的对象,先是从一人到一家,扩大到一族,再到一国,最后到新约时代,立约的对象就扩大到万邦万民,因为神的心意是:“愿意万人得救,明白真道。”(提前2:4)

神给人的启示是循序渐进的。旧约预表新约,旧约的摩西五经里有指着基督写的话,这是主耶稣亲口说的(约5:46)。透过整本圣经,我们才明白神创世以来的奥秘就是基督(西2:2),而基督的奥秘是借着教会彰显出来的(弗3:4-10),并且教会是神的家,是真理的柱石和根基(提前3:15)。

人肉体的软弱

人类的始祖亚当是神用尘土所造,他既是血肉之躯,就有肉体的各种需求;他既有判断的能力,又有自由意志就会有自己选择的自由。当面对环境的挑战时,他若是单凭自己的判断与努力,不遵照神的旨意去行,许多时候他是会失败的。因此,亚当和夏娃就是在这种情况下,受到撒但的试探而违反神的命令,吃了分别善恶树的果子,导致神的灵离开了人,而人的世界就此沦落在撒但的掌控之下。

这样看来,我们都是属乎肉体的人,自然免不了都有人性软弱的一面,所以没有一个人能够靠自己的力量,避开亚当曾经受过的试探而不失败的。

律法的不足之处

神颁赐的律法乃是神对祂子民行事为人的要求,是要人借着律法认识自己的败坏无能,从而投靠并取用祂的恩典。但是,罪却躲在律法的背后,欺骗神的子民,叫他们因为无法守全律法,而遭受到律法的咒诅。人若没有得到神的开恩赦罪与保守,他是绝对无法逃脱罪的权势的。

律法的目的本是叫人知罪(罗3:20),而律法的角色只是作为训蒙的师傅(加3:24)。律法把众人都圈在罪里,直圈到基督的来到(加3:23)。

为什么律法要把众人圈到基督的来到?因为唯有神人二性的基督,祂才是真正完全无罪的义者(徒7:53),唯有祂才可以代赎世人的罪而受死,祂的复活打败掌死权的撒但,就成全了律法上所有的要求,使得律法上的咒诅都被撤去(西2:14),也可说是赎出我们脱离律法的咒诅(加3:13)。

行律法的义是神将来审判的原则

旧约说,律法的义就是照耶和华所吩咐的一切诫命,谨守遵行(申6:25)。但是除了一些蒙神恩待且信从的人以外,大部份的以色列人根本无法全守律法,因为律法的功用仅仅是叫人知道什么是罪而已,其目的乃是要将人引向基督(加3:24),而不是人蒙救赎的方法。

因此,保罗说,没有一个因行律法能在神面前称义(罗3:20;加2:16b),“因为世人都犯了罪,亏缺了神的荣耀”(罗3:23)。而神审判的原则为:“不是听律法的为义,乃是行律法的称义。”(罗2:13)。不论是旧约或是新约,这个原则都是一样不曾改变,只不过在新约里,信基督的人因着基督所流出的宝血而称义,并且因此得着圣灵的教导、管理与保护。而新约的信徒在道德伦理的层面,神所要求的,却要比旧约律法要求的标准更高(参太5:20-44)。

犹太人的律法主义

旧约时代的犹太人错将神审判的原则─行律法的称义─当做是称义的条件,如此代代相传就走了样,结果定出613条的规条教导人遵守。例如规定在安息日不可做的工就有39条之多(注2)。

因此,到了耶稣时代的文士和法利赛人,他们在外面遵行律法的规条,但里面内心却往往装满了假冒为善和不法的事(太23:28);他们有敬虔的外貌,却背了敬虔的实意(提后3:5)。当一群想要杀耶稣的犹太人争辩说他们的父是亚伯拉罕,又改口说他们的父是上帝之后,耶稣指责他们说他们的父是魔鬼(约8:39-44),可见这些犹太人已经完全被魔鬼掌控,还自以为是上帝的儿女,真是可悲!

犹太人为着神赐给他们的律法热心(徒21:20),更为祖宗的遗传热心(加1:14),却不知道须要按着得称义的正确途径去认识神,以致他们的信仰热诚变为徒然。保罗据此解释说: “他们因为不知道神的义,想要立自己的义,就不服神的义了。”(罗10:3)

什么是神的义?

罗马书中所提到神的义,各有不同的意义,最少有如下四个(注3):

一、神本性的义

例如,1.“要显明神的义”(罗3:25); 2.“不知道神的义”(罗10:1-3)。

二、神标准的义

例如:“不追求的义”(罗9:30)

三、神加给的义

例如,1.“称信耶稣的人为义”(罗3:26); 2.“因信而得的义”(罗9:31)。

四、神赐与的义

例如:“众人也成为义”(罗5:19)。这里说的,乃是成圣。

在神的义之外就是本文前面提到的 “律法的义”(罗9:31),这不属于上述四个“神的义”,而是世人自己的义。

希伯来书11章1节给出信的定义是: “信就是所望之事的实底,是未见之事的确据。”。信心是对所盼望的事有把握、有必然成就的确念。因此,虽未得着,却如同得着,便为信。这信的基础是建立在神的话语与祂的应许之上。

我们华人所认知的“信”只是谈到人与人之间的关系,如互信互赖的关系等;而圣经里所说的“信”,却是指人与神之间的关系,有更胜于世人的父与子的关系。

奥古斯丁说:“信心是相信我们所不见的,信心的报酬,就是得看见我们所相信的。”

司布真说:“信心是什么?它是由三样东西组成的—认识、相信和信靠。”

有人根据司布真的说法,得出信心的三要素是:知识、内心的回应、对神的委身。略述如下:

1.知识:

信心是由神的话来界定的;信心是从神的话滋生而来;信心是靠神的话来支持的。

2.内心的回应:

当我们的心被圣灵感动,被神的爱摸着的时候,一定要积极的,并且及时的回应,让神的话进到我们的心灵深处扎根。

3.对神的委身:

信心一定要有委身(Commitment)或信靠(Trust),还有立约(Covenant)。简而言之,就是完全的顺服。

信心是神所赐并要经过试炼

“你们得救是本乎恩,也因着信,这并不是出于自己,乃是神所赐的;也不是出于行为,免得有人自夸。”(弗2:8-9)因信称义是神白白赐给人的恩典,是人蒙神拣选而有所回应,因而获得的救恩仅仅是得救的第一步,因信称义的下一步是成义(即成圣),就是在生活中操练信心,这是一生之久的事。

我们从信心之父亚伯拉罕的生命历程来看,他是经历神多方多次的试炼,神不但三次向他显现、七次对他说话,并且神还多次亲自暗中出手拯救、保守他的性命,直到神要他献上独生的儿子以撒作为燔祭时,他顺服的行动证明了他的信心是经得起考验的,神就出手阻止他下手杀以撒,神又指着自己起誓要赐他大福(创22:9-18)。

主的兄弟雅各告诉我们说:“在试炼中,应当喜乐;因为信心经过试验,就生忍耐。”(雅1:2-3)。保罗也说:“忍耐生老练,老练生盼望;盼望不至于羞耻。”(罗5:4-5)因此,我们讲因信称义的时候,不要以为有主的同在就可以从此一帆风顺,万事顺遂,反而要时常警醒并定睛仰望主、信靠顺服主。

雅各的因行为称义 与保罗的因信称义有冲突吗?

谈到因信称义,我们必须厘清为什么雅各还要说因行为称义呢?

在新约圣经书卷编排的顺序刚好将雅各书排在所有保罗书信之后,想必是圣灵引导所致,这一点是无庸置疑的。雅各所说的因行为称义,虽是指着亚伯拉罕献以撒的事说的,但雅各也知道,从神一开始呼召亚伯拉罕出吾珥时,亚伯拉罕就已经采取回应的行动举家大迁徙。因此,雅各对亚伯拉罕的称义得出的结论是: “可见信心是与他的行为并行,而且信心因着行为才得成全…这样看来,人称义是因着行为,不是单因着信。”(雅2:21-26)这里,雅各特别强调说“不是单因着信”,也要有表现于外的行为。随后雅各又举出妓女喇合接待神的的使者一事,再次强调她也是因行为称义。雅各举此二人为例的目的,是为要进一步解释之前他在雅2:14-20节所说的: “信心没有行为是死的”这句话。

保罗说的因信称义是在强调罪人无法靠行律法被神称义,那是属于“立功之法”;唯有信耶稣基督才能被神称义,这是“信主之法”(罗3:28),因为天下人间没有赐下别的名可以靠着得救(徒4:12)。接着的第29节经文说: “人称义是因着信,不在乎遵行律法。”简单的说,保罗是否定人想要被神称义,不靠信基督,却想靠自己去行出律法的要求,这是求律法的义而不要神给的义。

至此,我们不难发现雅各和保罗两人所指的“行为”是完全互不相关的。雅各说的“行为”是与蒙召的恩相称的行为(弗4:1),也是与信心并行的行为(雅2:22);而保罗说的“行为”则是指着想要行出合于律法的行为,这是律法主义,是“立功之法”;保罗再三强调因信称义是“信主之法”的必要条件。因此,雅各所说的“因行为称义”和保罗所说的“因信称义”,绝对没有任何的冲突,反而是相辅相成。

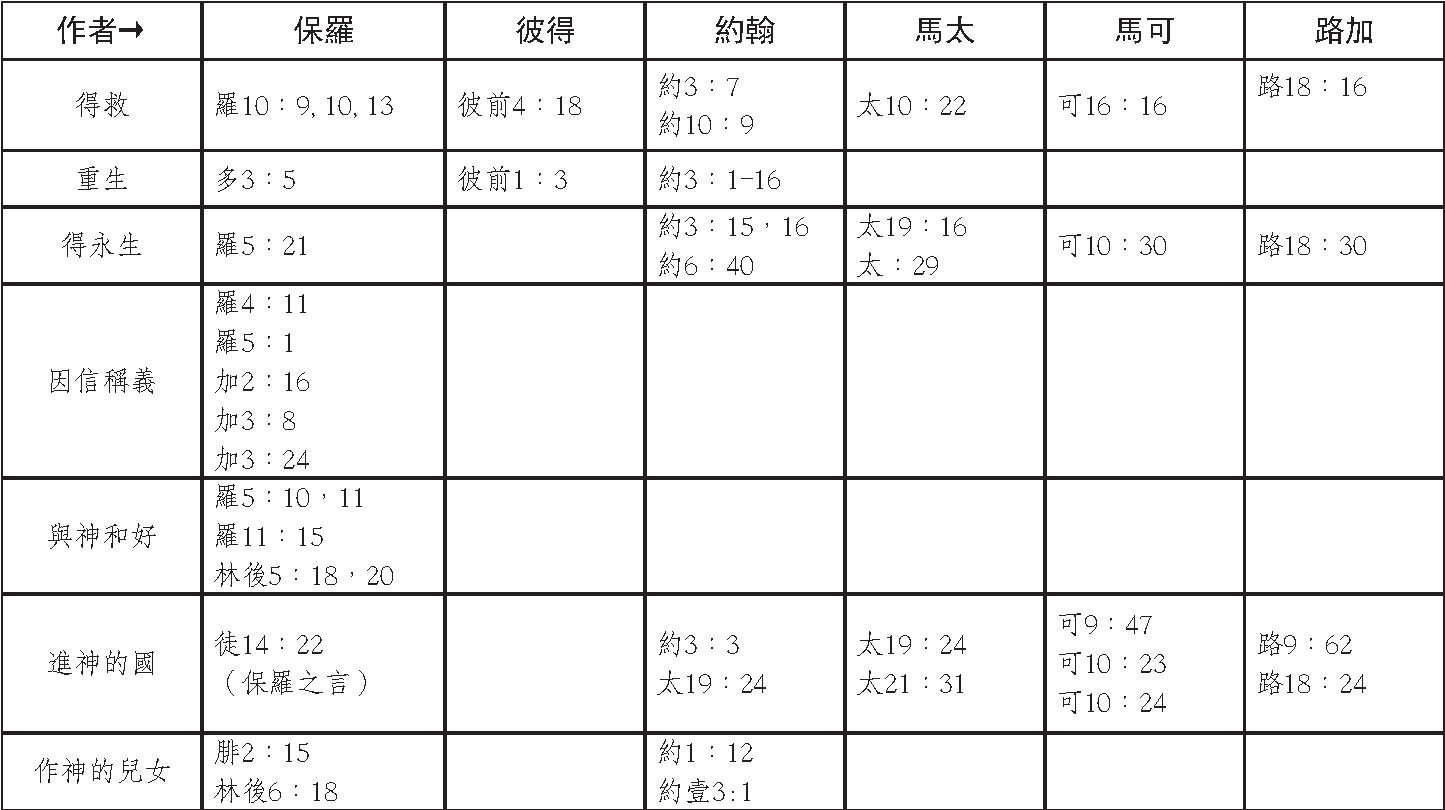

因信称义的近义词

值得一提的是新约中所用有关“得救”一词的近义词,保罗全都用上了,其中“因信称义”和“与神和好”两个词语,则是保罗独特使用的词语,在新约圣经中的其他作者却未曾使用过。这些相近的词语有:得救、重生、得永生、因信称义、与神和好、进神的国、作神的儿女等。所有的近义词所描述的却是同一件事,只是每一个近义词都有其各自的侧重点(注4),这可显示出它们在神的救恩里的意义,是面面俱到,且具有深意的。特整理如下表:

保罗之所以会特别提出“因信称义”,其中的一个原因是,他面对加拉太的众教会,受了犹太主义者的迷惑,正在离弃基督的恩典,去接受另一套道理教训(加1:6-7),这才促使他在加拉太书里提出“因信称义”的教义。而后来写的罗马书则是保罗将他数十年传道期间所遭遇到的问题写成书信,不但将“因信称义”的教义纳入,也将一些关于犹太教和基督教,在教义上有冲突的问题,一并解释他的看法。(注5)

例如: 1.倘若罪人可以白白得到救恩,那么神的公义在哪里? 2.福音与摩西的律法有何关系?还有亚伯拉罕之约又将如何? 3.以色列选民与神的特殊关系如何交代?这福音的信息岂不是意味着神抛弃祂的选民吗?

针对罗马教会是由少数的犹太人和多数的外邦人信徒组成,并且保罗早已渴望前去造访,就写下这封书信充当未来见面之前的自我介绍,顺便把正确的福音尽力传给他们(罗1:8-15)。所以保罗继续沿用他在早年写出的加拉太书中所提出的“因信称义”,并加以补强逻辑说理的部分。除此之外,保罗又再加上“与神和好”的说法(注6),他是盼望罗马教会的犹太人信徒,不要转回去信犹太教,再次惹动神的忿怒。

保罗讲论因信称义自然有其时代的背景已略如上述,而马丁·路德则是针对当时天主教的功德主义推动改教运动,将因信称义的教义应用在他的时代。由此可见真理是在任何时代都能屹立不摇的。

结语

“因信称义”是得蒙救恩的表达方式之一,这只是一个开端,况且信心与行为本是一体的两面,是要同步一起成长的。一方面,这个义是本于信,以致于信(罗1;17),就是说这个“义”要始终不懈的“信”,才能进阶到成义,也就是成圣;另一方面,这个信心是须要终生地向神委身,与主亲近,在圣灵的保守、教导与管理中,不断成长,不断追求圣洁,成为神所喜悦的儿女。

注解: 1. 对照约翰福音8:56与创世记18:1-8,亚伯拉罕热情款待的耶和华,正是道成肉身的耶稣基督。 2. 根据网络“圣经简报站”提供的资料所列出安息日禁作的39项工作为:播种、耕田、割草和收成、扎禾捆、打榖、簸榖、选榖、辗磨、筛粉、捏面、烧烤、剪羊毛、洗羊毛、拍打羊毛、羊毛染色、纺纱、编织、编辫、编织两股纱、分开两股纱、打结、解结、缝两针、为缝两针撕开、捉鹿、宰杀动物、剥动物的皮、在皮上涂盐、鞣皮革、去毛、割皮革、写两个字母、为了重写,擦掉两个字母、建筑、拆毁建筑、熄灭火、点火、用锤子完成工作、搬东西到另一地区。 3.费述凯,罗马书的研究,取材自查经资料大全。(ccbiblestudy.org) 4.参拙作,如何理解“得救”“重生”“因信称义”等几个近义词?,OC举目,2019-08-17 5.巴斯德,罗马书研究,取材自查经资料大全。(ccbiblestudy.org) 6.“与神和好”此词语未曾出现在加拉太书里,但已出现于保罗稍后写的哥林多后书之中。一般认为保罗约于主后49年在叙利亚的安提阿写加拉太书;约于主后55年在腓立比写哥林多后书;约于主后57年在哥林多写罗马书。

王成定 来自台湾,工程师退休,现住加州尔湾 市,为中橙县华人浸信会会友。

阅读本刊更多文章,请点击 |

| 回首页联系我们如何投稿为生命季刊奉献索阅单(最新回应表) | ©1997-2025 生命季刊版权所有 |